«Слишком рано пришлось взрослеть»: как в ХМАО жили дети, ковавшие Победу в Великой Отечественной войне. Видео

Сегодня в ХМАО официально зарегистрировано более 18 тысяч человек, родившихся и выросших во время Великой Отечественной. Теперь их называют «дети войны». На долю каждого из них пришлись тяжелейшие испытания: ребята были вынуждены очень рано повзрослеть и заменить мужчин, ушедших защищать Родину от фашистской Германии. Как юные югорчане приближали Победу в тылу — в материале URA.RU.

Теперь ты будешь вместо папки…

«В Великую Отечественную войну дети разделили судьбу взрослых, судьбу своей страны. И ребятишки из нашего округа, хоть это был и тыловой район, не остались в стороне, потому что все жители были таким же активным участниками военной истории и внесли свой вклад, существенный, в обеспечение Победы. Они отдали фронту все, что было и даже больше — свое детство», — говорит доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Нижневартовского государственного университета Любовь Алексеева.

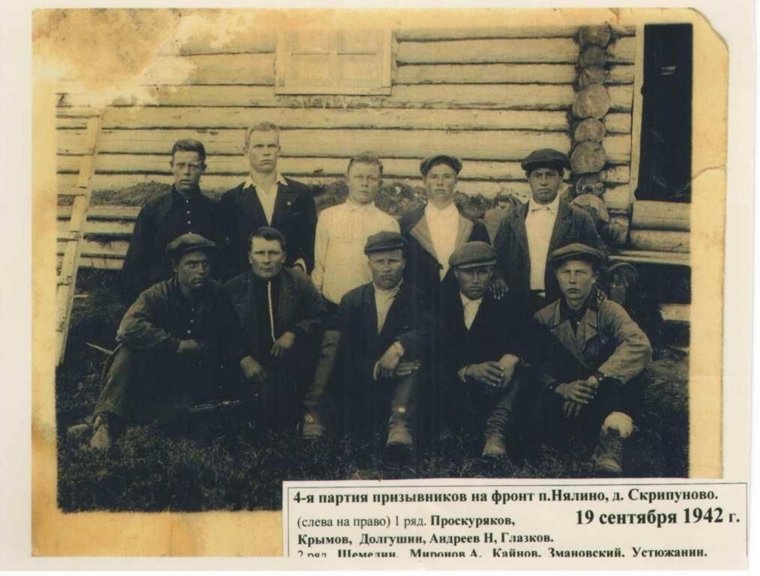

Когда фашистская Германия напала на СССР, население Ханты-Мансийского округа насчитывало около 100 тысяч человек. Половина из них — дети до 16 лет. На фронт забрали тогда почти четверть от всех жителей (и почти всех мужчин призывных возрастов) — оборонных предприятий здесь не было, соответственно, бронь почти отсутствовала.

Все заботы легли на стариков, женщин и детей. Главная задача для всех стояла одна: обеспечить поставки рыбы — продукта, содержащего ценный белок, который был нужен армии. Нормы поставок, которые определило государство к 1942 году, были увеличены в два раза, а в 1943 году нужно было давать втрое больше, чем в начале войны. В большинстве своем дети учились до 12 лет, а затем уходили из школ, чтобы помогать взрослым.

«Если это мальчишка, то он уже работник — на рыбалке ли, в поле. Если девочка, на нее ложились еще и хлопоты по хозяйству — они шили, ткали, вязали — часто для нужд фронта, работали в огороде. Это были и местные дети, и те, что приехали с родителями-спецпереселенцами, и эвакуированные, все вынуждены были трудиться», — рассказывает Алексеева.

Маленький вклад в большую Победу

По воспоминаниям ныне покойной Варвары Анкиной из Шаима, где потом нашли первую югорскую нефть, когда началась война, дети толком и не понимали, отчего суровые мужики собирают мешки, а бабы рыдают навзрыд. Ей в ту пору было 11 лет, жила она с матерью и младшей сестрой, умудрялась и в школе учиться, и коров после уроков допоздна пасти.

«Усну, бывало, с усталости, а коровы разбегутся. Рыдаю навзрыд, мать собирает стадо», — вспоминала она. Хлеба тогда им давали по 400 граммов на ребенка, взрослым не полагалось. Когда сахар перепадет, насыплют в тарелку, смочат хлеб водой и макают в сахар — это был настоящий праздник. Благо, рыба была на столе чаще, так и выжили. А был период, когда хлеба и вовсе не давали, если имелось подсобное хозяйство.

Школьники вместе с учителями нередко после занятий получали наряд на работу. Например, шли на заготовку корма — собирали ивовые веточки с листьями для крупного рогатого скота, потому что сена в суровых климатических условиях и из-за дефицита рабочих рук не хватало. Учеников могли привлечь и на рыбалку, и на сбор дикоросов, а подростки от 13 лет и старше уже считались полноценными работниками, в колхозных бригадах были наравне со старшими, имели свою норму трудодней, за что могли по осени получить что-то из урожая.

В документах военных лет Сургута есть протокол исполкома Сургутского райсовета от 23 июня 1942 года, в котором призывают к мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы района не только служащих, но и учащихся 6-10 классов.»…На весь период летних работ из районного центра и сельских местностей мобилизовать на сельскохозяйственные работы часть служащих кооперативных и общественных организаций учащихся 6-10 классов средних школ, продолжительность рабочего дня: 6-8 часов», — указано в документе.

«Добровольно ребятишки не только работали, но и отдавали последнее, чтобы помочь фронту. Особенно тяжелым выдался 1942 год, и жители округа, несмотря на то, что стояли суровые морозы, отправляли солдатам полушубки, меховые жилеты, нательное белье. А когда и этого не осталось, стали отсылать варежки, платки, кисеты. Некоторые старожилы помогали и спецпереселенцам, которых сюда отправляли в сороковых, и старались оказать помощь детдомовцам из блокадного Ленинграда», — говорит Алексеева.

Пусть живут счастливо

Округ принял спецпереселенцев (ссыльных и административно высланных), среди которых были и семьи с детьми. Большую группу вновь прибывших составили эвакуированные: в их числе были семьи фронтовиков, а также офицерские жены с ребятишками и почти тысяча детдомовцев из Ленинграда.

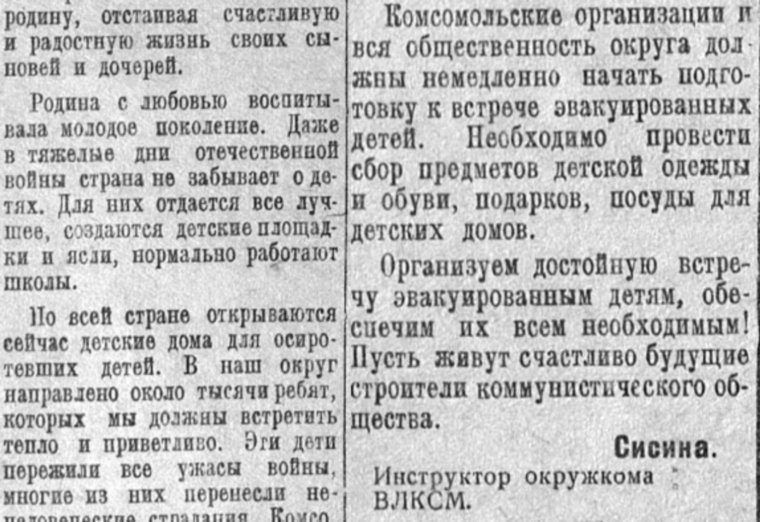

Со страниц газеты «Сталинская трибуна» от 1942 года звучали призывы как следует встретить ребятишек из блокадного города: «Организуем достойную встречу эвакуированным детям, обеспечим их всем необходимым. Пусть живут счастливо строители коммунистического общества», — звучал в передовице «голос» инструктора ВЛКСМ.

Среди детдомовцев из Ленинграда были отправлены в округ в большинстве своем подростки и их братья-сестры 3-5 лет. Изможденные, с дистрофией, они выжили в суровом крае только благодаря общей заботе государственных органов, работников детских домов и местных жителей. Часть приезжих ребятишек были усыновлены.

Вместе с детьми из блокадного города сюда приехали и педагоги, и врачи. Особенно были ценны люди в белых халатах, потому что всех шестерых хирургов, что были в округе, забрали на фронт. Даже простой аппендицит некому было прооперировать и люди, в том числе и дети, просто могли погибнуть без медицинской помощи.

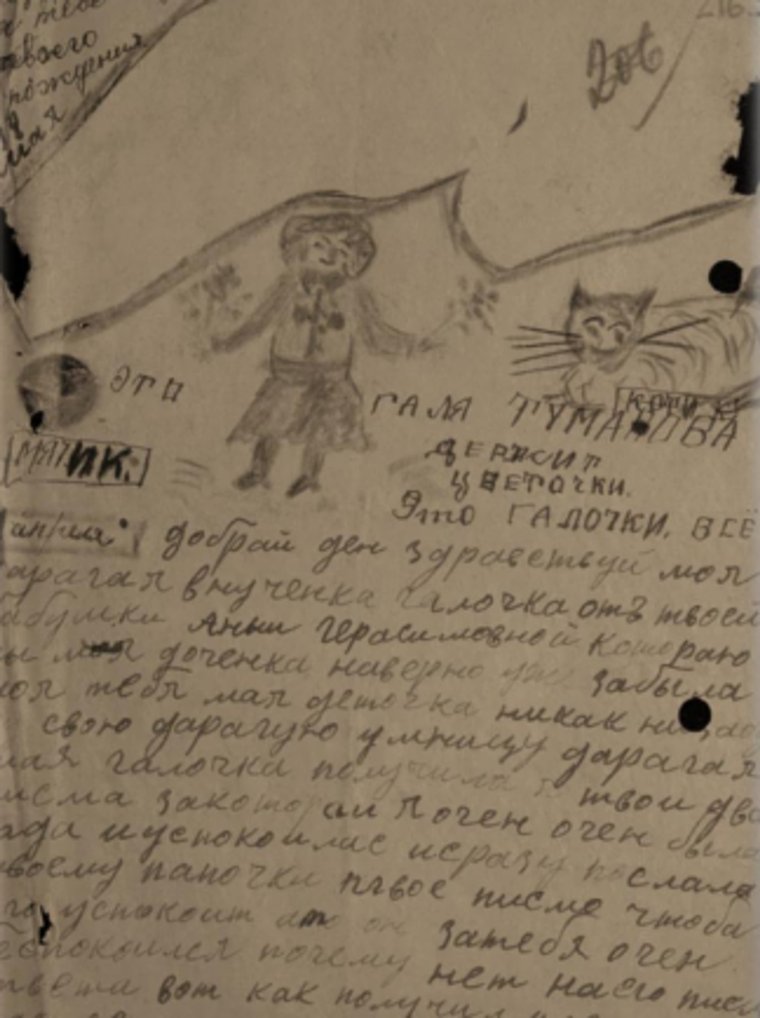

«Это настолько трагическая страница истории, увы, даже у нас, историков, мало источников, самих детских реакций, откликов на ту их жизнь. Известно, что большинство ленинградских детей здесь страдали. Мало того, что они остались без родных, для них наш край был захолустьем, они мечтали вернуться в Ленинград», — констатирует Алексеева, опираясь на письма эвакуированных детей и подростков. Но после войны отправиться домой смогли не все. В 1945 году в Тюмени для эвакуированных ленинградцев было сформировано пять железнодорожных эшелонов, последний — для ребят, размещенных в войну в Югре. Вернулись обратно в северную столицу лишь те детдомовцы, кто имел родственников, готовых принять ребенка. Уехала ровно половина, остальные ждали совершеннолетия и после все равно старались покинуть Севера.

Настоящие бойцы

Несмотря на суровую действительность, повзрослевшие в миг мальчишки и девчонки оставались детьми. Со своими мечтами и удивительной способностью радоваться жизни. Их принимали в октябрята и пионеры, они были тимуровцами, находили время помогать одиноким старикам, семьям фронтовиков, колхозам; устраивали посиделки у костра, школьные концерты, и, конечно, играли. Парни — в войнушку и партизан, девчонки — в тряпичные куклы, которые делали мамы и старшие сестры из лоскутов. Были солдатики, бумажные «армии» разыгрывали свои битвы, где фашист, конечно, позорно проигрывал. Играли в салки, горелки и мяч, который мастерили из подручных материалов. Обязательно писали письма на фронт бойцам.

Уставшие от учебы и тяжелого труда, эти дети по-прежнему были любознательными. Там, где были клубы, — бегали в кино, наблюдая за черно-белыми кадрами. Для ребят обязательно выписывали журналы. Любовь Алексеева говорит, что печатные издания для школьников — журналы «Пионер» и «Мурзилка», газету «Пионерская правда» — издавали всю войну.

Тема детства в Великой Отечественной войне еще мало раскрыта. Многие документы личного характера были под грифом «секретно» до недавних пор, историкам их только предстоит изучить, говорит Алексеева.

«Но и сейчас понятно, что пройдя через тяжелейшие испытания в детском возрасте, они не сломались. Казалось бы, по всем законам психологии травма должна была оставить отпечаток на всей дальнейшей жизни, но это не так. Потому что это были совсем другие дети — борцы, и, если прослеживать те редкие истории, о которых мы знаем, — они и во взрослом возрасте никогда не сдавались и становились успешными людьми. Все потому, что война закалила, научила без страха и сомнения преодолевать любые трудности и при этом не терять оптимизма. Уникальные люди — и те, кто рос тогда в ХМАО, и маленькие ленинградцы, пережившие страшный голод, бомбежки, потерю родных, все, кого коснулась война в нежном возрасте — герои, которым слишком рано пришлось повзрослеть», — резюмирует историк.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!