Из охотников в снайперы: как ханты и манси ХМАО сражались за Родину во время войны. Видео

Победа в Великой Отечественной войне — это общий подвиг всех народов нашей страны. Ради этой цели сплотились представители десятков национальностей, включая малочисленные народы Севера. Ханты и манси, традиционно жившие охотой и рыболовством, встали в один строй с бойцами всей страны, защищая Родину от нацизма. URA.RU изучило архивные документы и воспоминания и рассказывает о людях, чьи судьбы стали живыми страницами истории.

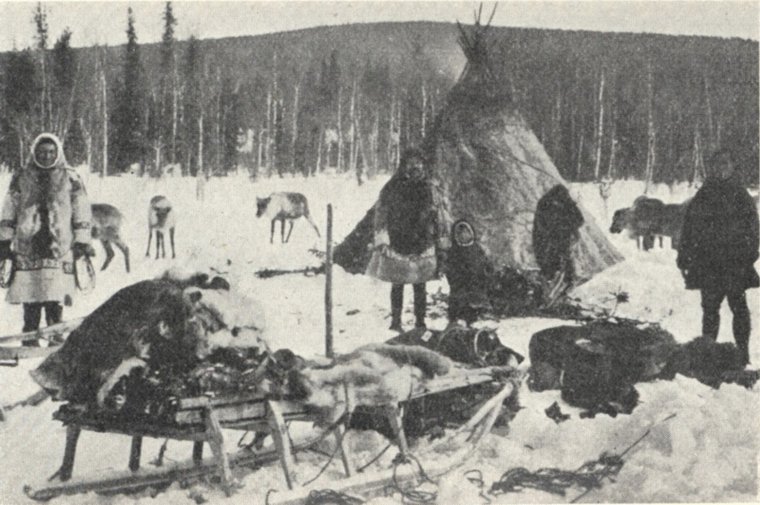

Солдаты тайги

По данным этнографического музея «Торум Маа», из Ханты-Мансийского округа было мобилизовано от 17 до 18 тысяч человек. На фронт ушли сотни представителей коренных народов Югры — ханты и манси. Более 400 из них, согласно материалам Сургутского краеведческого музея, были награждены орденами и медалями, что составляет один из самых высоких показателей среди народов страны.

Многие коренные родились в юртах, с детства привыкли к оружию, одиночеству, стойкости и предельной самоотдаче. Все эти качества были бесценны и на войне. Суметь выследить, затаиться или выдержать многочасовые засады. Ханты и манси становились лучшими снайперами, саперами и разведчиками. «Они очень легко ориентировались на местности, очень юркие были. Чаще всего в разведку отправляли именно наших. Они умели по лесу перемещаться тихо, неслышно. Знали, как наступить, чтобы веточка не хрустнула», — писала составитель книги «Солдаты Обского Севера» Людмила Гурьева.

Исследователи пишут, что уходя на войну, ханты прощались не только с родными, но и со своими косами — символом принадлежности к роду, силы и традиции. В военкоматах волосы сбривали наголо, и для многих это было тяжелее, чем форма и дисциплина.

Они нередко становились бойцами особых оленетранспортных батальонов. Эти подразделения начали формироваться в конце 1941 года по приказу командования Карельского фронта. Люди, всю жизнь прожившие в тундре, отлично ориентировались в условиях бездорожья, морозов и метелей. На фронте они выполняли важнейшие задачи: доставляли на передовую боеприпасы, оружие, продовольствие, эвакуировали раненых, вытаскивали сбитые самолёты. Всего за годы войны оленные батальоны вывезли более 10 тысяч раненых, доставили к линии фронта около 8 тысяч бойцов и перевезли свыше 17 тысяч тонн военных грузов

Бессмертные имена

Фамилий фронтовиков-героев в ХМАО — тысячи. Многие из них увековечены на памятниках в селах и поселках, выбиты на мраморных плитах, передаются из поколения в поколение. О некоторых героях родные десятилетиями ничего не знали — они пропали без вести или похоронены в братских могилах далеко от дома. Чьи-то подвиги дошли до нас в рассказах, архивах и музейных экспозициях.

Среди этих героев — представители коренных народов Югры, родившиеся в юртах на берегах Оби, Югана, Пима, Казыма. До войны они были охотниками, рыбаками, оленеводами, многие никогда не видели больших городов, не говорили по-русски. Но когда пришла беда, они встали рядом с другими народами страны.

Многие из фронтовиков оставили особый след в истории Югры. Например, Константин Панков — художник и воин. Он родился в семье охотника-рыбака. Отец был по национальности ненец, мать — манси. Панков стал известным живописцем, чьи работы были отмечены золотой медалью «Гран При» на Международной выставке в Париже в 1937 году. В начале Великой Отечественной войны Панков ушел на фронт и погиб от выстрела снайпера в Северной Норвегии, защищая Родину. Его работы хранятся в Русском музее, Музее Арктики и Антарктики, Тюменском музее изобразительных искусств и в частных собраниях.

Другой известный представитель ханты — Григорий Лазарев, разведчик, прошедший от Сталинграда до Чехословакии. Однажды, по его собственным воспоминаниям, пуля пробила ему погон, но чудом не задела тело. Он награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». После войны Лазарев стал первым хантыйским писателем, автором рассказов и повестей о жизни своего народа.

Фронтовыми подвигами прославился манси Михаил Ендырев. Он стал полным кавалером ордена Славы. Был награжден за личное мужество и героизм в боях. Манси Аристарх Киприянов в июле 1941 года, будучи командиром артиллерийского расчета, уничтожил три станковых пулемета противника и, несмотря на ранение, продолжал бой. За это он был награжден орденом Красного Знамени (архивные сведения из публикации администрации Октябрьского района ХМАО).

В архивах Березовского района зафиксирован подвиг Михаила Шайтанова, 19-летнего воспитанника Шайтанского детского дома. Во время Сталинградской битвы он, будучи связистом, потерял руку, оторванную миной. Теряя сознание, он зубами зажал провода, восстановив связь — и погиб. Его могила находится на Мамаевом кургане.

Тайга работала на Победу

Когда мужчины сражались на фронтах, в глубине сибирской тайги началась другая война — без оружия, но столь же самоотверженная. Женщины, дети и старики в хантыйских и мансийских семьях заменили охотников, рыбаков и промысловиков. Именно они продолжили снабжать страну рыбой, пушниной и древесиной, без чего невозможно было бы вести затяжную борьбу на передовой.

Только за 1943 год, по данным музея «Торум Маа», в округе было выловлено и сдано государству 31 200 тонн рыбы — столько же, сколько сейчас добывается за четыре года. Все это — на весельных лодках и в удаленных озерах, руками женщин, подростков и стариков. Пока взрослые несли вахту у станков и у сетей, дети собирали ягоды, травы, помогали в артелях. Даже в тяжелейших условиях севера ханты и манси не прекращали трудиться.

Огромное значение имела и заготовка пушнины — страна рассчитывалась ею за технику по ленд-лизу. В 1944 году жители округа, несмотря на лишения и нехватку мужчин, добыли и сдали пушнины на сумму в 5,9 миллиона рублей.

Но труд был не только массовым, но и героическим. «Число награжденных медалью „За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.“ в тылу сопоставимо с количеством бойцов, получивших боевые знаки отличия на фронте, — и тех, и других было примерно по 5 000 человек», — пишут исследователи из этнографического музея «Торум Маа».

Так северяне доказали: даже не держа в руках оружия, можно приближать Победу с большим мужеством и самоотдачей. Тайга не смолкла — она работала для фронта.

История — это мы

Сегодня память о подвигах аборигенов Югры продолжают хранить потомки: в семьях бережно передают фотографии, письма, рассказы о тех, кто не вернулся. Музеи ХМАО и национальные центры собирают свидетельства о воинах, родившихся в юртах, изучают судьбы фронтовиков из мансийских и хантыйских деревень, устраивают фотовыставки, рассказывают о них нынешним поколениям югорчан.

Именно с такой целью накануне юбилея Великой Победы Центр коренных народов Севера «Торнай» в Нижневартовске реализовал проект «Многонациональный бессмертный полк». На выставке архивные фотографии воинов из числа ханты и манси были представлены рядом с портретами их потомков.

«В первые дни войны по призыву партии правительства из села Вартовского ушли 101 человек, вернулись лишь 17. Из района ушли 406 человек, и мы гордимся по праву этими людьми, и должны их помнить, передавать эту память потомкам», — сказала URA.RU руководитель Центра коренных народов Севера «Торнай» Инна Антонова.

Память о Великой Отечественной войне — это не только парады и памятники, но и конкретные судьбы, подвиги, имена. В Ханты-Мансийском округе продолжают увековечивать память о земляках: открывают выставки, реализуют исследовательские проекты, собирают военные письма и истории, чтобы имена фронтовиков из числа ханты и манси остались не просто в архивных записях, а в сердце народа — как символ стойкости и любви к Родине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!