Первая печь, медный браслет и игровые фишки: что уникального нашли челябинские археологи летом-2025

15 августа — День археолога, который неофициально отмечают на пространстве бывшего Советского Союза уже почти 80 лет. Такую традицию заложили ленинградские археологи в первые послевоенные годы. Накануне этой даты URA.RU расспросило челябинских археологов о самых значимых открытиях и находках нынешнего сезона, сделанных на территории Южного Урала.

О результатах последних экспедиций рассказали заместитель руководителя Археологической экспедиции Челябинского государственного университета, доцент ЧелГУ и научный сотрудник музея-заповедника «Аркаим», археолог Федор Петров, а также кандидат исторических наук, младший научный сотрудник лаборатории междисциплинарных исследований Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии Уральского отделения РАН Полина Анкушева.

С 1906 года и далее

Федор Петров напомнил, что челябинская археология — ровесница ХХ века. Первым археологом Челябинска стал чиновник переселенческого ведомства Николай Минко, который с 1906 года раскапывал курганы бронзового века и эпохи ранних кочевников в окрестностях нашего города. Сделанные им находки и сейчас можно увидеть в экспозиции и на выставках в Государственном историческом музее Южного Урала.

Современная челябинская археологическая школа отсчитывает свою историю с 1976 года, с созданием ЧелГУ. Для ее работы из Казахстана приехала группа молодых археологов под руководством специалиста по степной эпохе бронзы Геннадия Здановича. Именно он основал археологическую экспедицию и исследовательскую лабораторию ЧелГУ, которая с тех пор совершила многие яркие открытия.

На территории нашего региона почти 100 тысяч лет назад поселились еще неандертальцы — близкие родственники и отчасти предки человека современного типа. Стоянку, на которой жили неандертальские охотники, исследовали на берегу реки Урал у села Богдановское на самом юге области.

Среди других известных мест, изученных археологами в разные годы — Игнатьевская пещера на берегу реки Сим, укрепленные центры Аркаим, Синташта, древние крепости на берегу реки Миасс рядом с челябинским аэропортом. Сделанные в последние десятилетия открытия позволили по-новому взглянуть на далекое прошлое нашего региона. Но и сегодня каждый год приносит новые уникальные находки.

Медный браслет и печь металлургов возрастом 5000 лет

Основные исследования в этом году экспедиция ЧелГУ проводит совместно с ООО «Архонт» недалеко от города Карталы, в окрестностях Михеевского горно-обогатительного комбината. Там, на берегу реки Каратлы-Аят, в 2021 году была найдена крупная стоянка эпохи энеолита, медно-каменного века, возникшая не менее 5000 лет назад.

Ее жители охотились на диких животных и, возможно, уже начинали скотоводство. В этом же году на стоянке «Михеевская 2» были найдены остатки жилых конструкций и развалины крупный каменной печи, рядом с которой обнаружили множество обломков металлургического шлака.

— Если дальнейшие исследования подтвердят датировку этой находки эпохой энеолита, то будет установлено, что найден древнейший из известных на сегодня на территории Челябинской области металлургических комплексов, — поясняет археолог Федор Петров. — Рядом с этой стоянкой изучается медный рудник, разрабатывавшийся в эпоху бронзы, начало использования которого, возможно, было положено тоже еще в эпоху энеолита. На территории этого рудника найдено три погребения той далекой эпохи. В одну могильную яму были сложены кучкой уже очистившиеся от мягких тканей кости, судя по всему, взрослого мужчины, а в соседней могильной яме в положении сидя похоронили женщину и подростка. С ними поставили красиво орнаментированный керамический сосуд, а на руку женщины был надет совершенно потрясающий медный браслет, покрытый геометрическим орнаментом.

Погребения эпохи энеолита на Урале находят чрезвычайно редко, а настолько интересные, как в этом году, наверное, еще ни разу не находили.

Также участники экспедиции ЧелГУ весной 2025 года совместно с археологами из музея-заповедника «Аркаим» обследовали в степной части области два новых, только что открытых укрепленных поселения эпохи бронзы. Кроме того, два археолога университета, Наталья Батанина и Николай Петров, в Еткульском районе обнаружили конструкцию, очень похожую на древние укрепления бронзового века.

— Если дальнейшие исследования подтвердят эту находку, то это окажется самое северное укрепленное поселение так называемой «Страны городов» эпохи бронзы. Есть и отдельные интересные находки. Так, например, в окрестностях деревни Томино археологи ЧелГУ обнаружили интересный железный нож, который может быть предварительно датирован как эпохой средневековья, так и ранним Новым временем, — рассказал замруководителя Археологической экспедиции ЧелГУ Федор Петров.

Медный рудник и игровые фишки

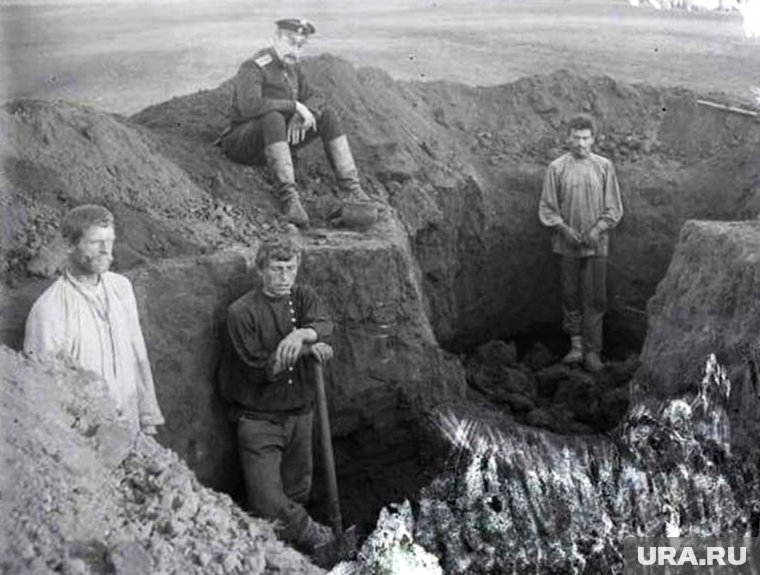

В свою очередь, научные сотрудники Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии УрО РАН (г. Миасс) и Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск) в этом сезоне работали на древнем руднике Воровская Яма в Кизильском районе. Здесь более 3500 лет назад обитатели этих мест добывали медную руду.

— Сейчас же рудник представляет собой окруженный отвалами карьер диаметром около 60 метров и глубиной до пяти метров, — поясняет кандидат исторических наук Полина Анкушева. — Но во время раскопок выявлена более сложная структура этого археологического памятника. Так, к северо-востоку от центрального карьера располагалось поселение горняков алакульской культуры бронзового века. Оно включало несколько построек каркасно-столбовой конструкции, одну из которых мы оконтурили в этом сезоне. Она была незначительно углублена в землю, имела каркасно-столбовую конструкцию и размеры примерно четыре на восемь метров. В центре располагался очаг и несколько хозяйственных ям.

Очевидно, что постройка имела не только бытовое, но и производственное назначение – под ее крышей горняки обогащали медную руду, при дроблении родингитов отделяя окисленные медные минералы от пустой породы. Здесь же выплавляли металл, изготавливали медные и бронзовые орудия труда, а также готовили и принимали пищу.

Последнее подтверждается многочисленными кухонными остатками: фрагментами костей домашних животных (коров, овец, коз, лошади) и керамической посуды.

Ключевым же объектом в сезоне 2025 года для ученых ФНЦ МиГ УрО РАН и ЮУрГУ стала шахта бронзового века — вертикальная горная выработка, расположенная к юго-востоку от центрального карьера. В древности она была засыпана, поэтому до наших дней дошла в виде небольшого задернованного углубления на поверхности диаметром до 10 метров.

— Раскопками установлено, что шахта имела солидные размеры (более трех метров в диаметре) и значительную глубину: в этом сезоне уже вскрыто четыре метра от современной поверхности. В древности шахта посещалась в несколько этапов, на что указывает система напластований грунта и результаты радиоуглеродного датирования. После отработки в углублении уже забутованной отработанной породой выработки горняки устроили себе своеобразное укрытие, где соорудили очаг, принимали пищу, и, по всей видимости, играли. Как игровые фишки интерпретируются уникальные находки — более чем полсотни керамических дисков, найденных в заполнении шахты, — рассказала подробности Полина Анкушева.

Сегодня этот объект — древнейшая в Челябинской области вертикальная выработка для добычи медной руды (как, впрочем, и во всей степной и лесостепной полосе к востоку от Уральских гор). Предполагается, что уже более 3500 лет назад в скотоводческих сообществах, населяющих южноуральские степи в это время, выделилась специализированная группа людей, занятых в горнодобывающем и металлургическом производстве.

От «открытого листа» до радиоуглеродного датирования

Планы южноуральских археологов на ближайшие годы — огромные. Например, сейчас по инициативе руководителя экспедиции, директора учебно-научного центра ЧелГУ и известного челябинского археолога Елены Куприяновой, стартует новый большой исследовательский проект «Культурный контекст синташтинского общества: предшественники, конкуренты, союзники». Его задача — изучение всего того культурного многообразия, которое окружало общество создателей укрепленных поселений так называемой «Страны городов». Что же касается проведения новых экспедиций, то их организация — достаточно долгий и сложный процесс.

— Надо получить разрешение на раскопки, которое называется «открытый лист», в министерстве культуры РФ. Необходимо обеспечить оборудование, транспорт, питание, безопасность, работу приборов и многое другое. Но наши специалисты с этим успешно справляются, — говорит Федор Петров.

— Впрочем, факторов, замедляющих полевые работы, много, — признается Полина Анкушева. — С одной стороны, имеет место естественное развитие археологической науки в сторону междисциплинарности. Увеличение детализации, точности и количества применяемых методов естественных наук сокращает площади раскопок в пользу извлечения максимума информации, в том числе неразрушающими методами. Так, на Воровской Яме выполнена геофизическая разведка, в этом году мы составили высокоточный топоплан рудника при помощи LIDAR-технологий. С другой стороны, каждый конкретный полевой сезон может быть осложнен погодными условиями и внештатными ситуациями: болезнями, травмами, поломкой техники и тому подобное, что также может сказаться на выполнении изначального плана.

Наконец, даже работая на памятнике не первый год, нельзя предсказать, какие открытия он преподнесет в новом сезоне: насколько большим и насыщенным находками окажется котлован жилища, глубокой – шахта или богатым – захоронение.

Если же говорить о финансировании, то его всегда не хватает. Тем более что помимо затрат собственно на раскопки, не меньше средств требуют последующие аналитические работы — радиоуглеродное датирование, минералого-геохимические, изотопные, археозоологические и другие. И все же в последние десятилетия получить средства на экспедиции из разных источников стало гораздо проще. По словам Федора Петрова, среди таких источников на первом месте, естественно, бюджет по линии различных государственных учреждений.

Далее — гранты крупных научных фондов и внебюджетные средства, которые экспедиции зарабатывают, выполняя исследования в зонах хозяйственного освоения. Полина Анкушева, в свою очередь, подчеркивает роль Российского научного фонда, который в числе прочих поддержал раскопки на Воровской Яме, что очень помогает реконструировать модель горнодобывающего производства в бронзовом веке Южного Зауралья.

Где можно увидеть находки челябинских археологов?

Прежде всего — в Государственном историческом музее Южного Урала (это бывший Челябинский областной краеведческий музей»). Также немало экспонатов в музее Челябинского государственного историко-археологического музея-заповедника «Аркаим», в музее «Народы и технологии Урала» ЮУрГУ. Находки экспедиции ЧелГУ после завершения обработки поступают в Музей археологии и этнографии Челябинского государственного университета, который находится в первом корпусе университета на улице Братьев Кашириных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!